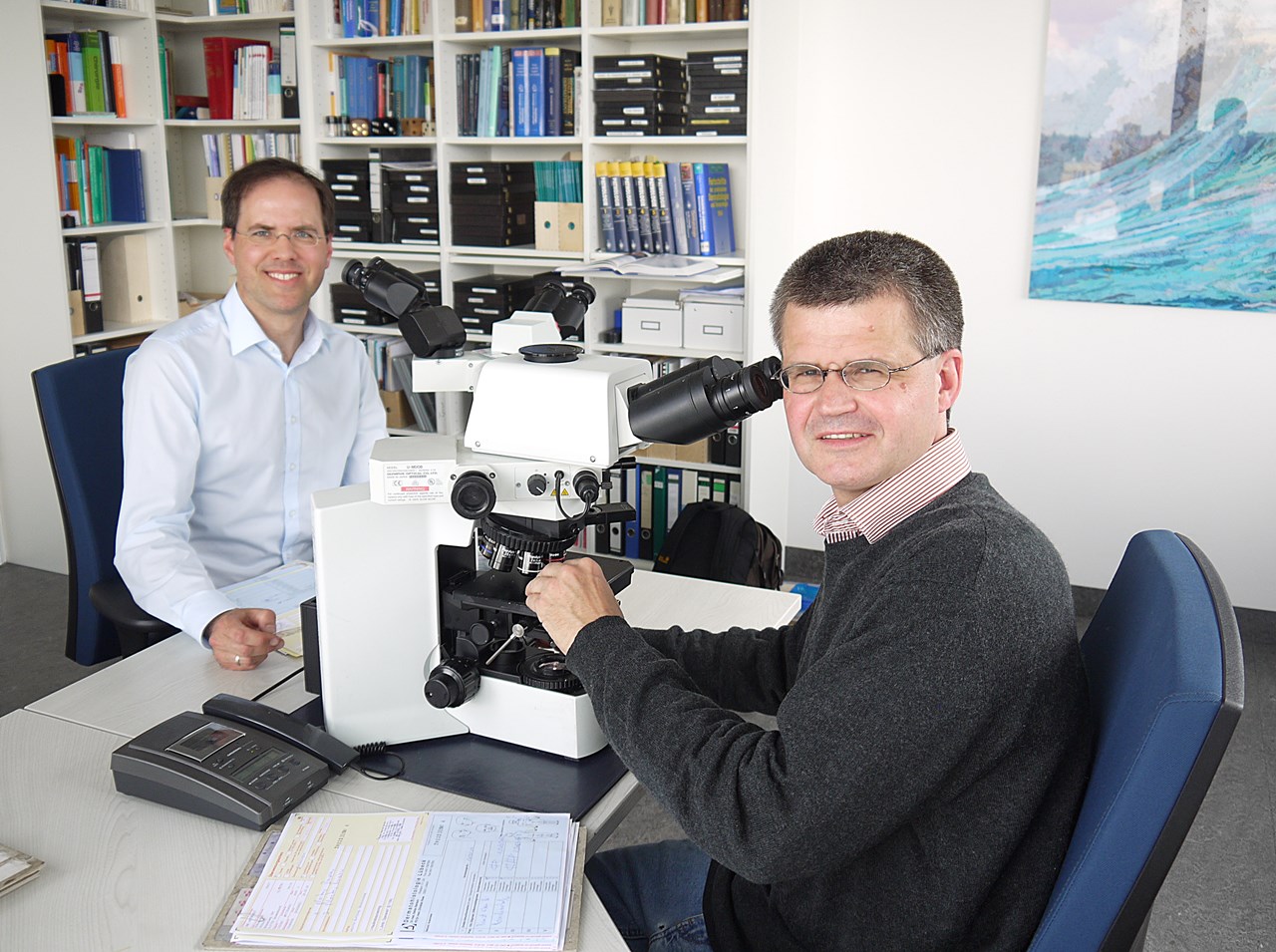

Die beiden Herren am Mikroskop sind echte Spezialisten. Bundesweit gibt es kaum 15 freie Labore, in denen ausschließlich Gewebeproben der Haut auf krankhafte Veränderungen untersucht werden. Eines davon arbeitet an sechs Tagen in der Woche auf dem Lübecker Hochschulcampus daran, Hautärzten aus der ganzen Republik möglichst eindeutige Laborergebnisse zu den eingesandten Proben ihrer Patienten zu liefern.

Jeden Tag landen an die 200 Fälle in den Eingangskörben des Dermatohistologischen Einsendelabors Lübeck von Christian Rose (rechts im Bild) und Stefan Bartsch im dritten Multifunktionscenter-Gebäude. Beide sind Hautärzte mit Schwerpunkt Histologie, Rose zudem Pathologe. Sie kennen sich aus der ein paar Jahre zurückliegenden gemeinsamen Arbeit an der Lübecker Uniklinik. Seit 2010 betreiben sie in Praxisgemeinschaft das Labor, das in wenigen Jahren zu einer wichtigen Größe für niedergelassene und in Kliniken tätige Hautärzte geworden ist.

„In unserem Fachgebiet geht es um etwas Langfristiges, nämlich um Erfahrung und um Vertrauen“, erklärt der 50-jährige Rose den Erfolg der beiden Gründer. Und der 1971 geborene Bartsch ergänzt: „Zuallererst kommt es darauf an, dass man über viele Jahre umfassende Lernerfahrungen in der klinischen Labordiagnostik sammelt, am besten angeleitet von einem erfahrenen ärztlichen Vorbild. Denn nur so erarbeitet man sich den klaren Blick für eine schnelle und sichere Befundung.“ Und wieso Vertrauen? Das, so meinen die beiden Gewebeexperten, gewinne und erhalte man von den ärztlichen Kollegen, wenn man fast fehlerfrei arbeite und zudem immer für Nachfragen und Befunddiskussionen erreichbar sei. „Es geht immer um Menschen, letztlich um Verantwortung für die Patienten. Da muss man schon etwas Einsatz bringen, wir sind ja schließlich Dienstleister“, betont Rose.

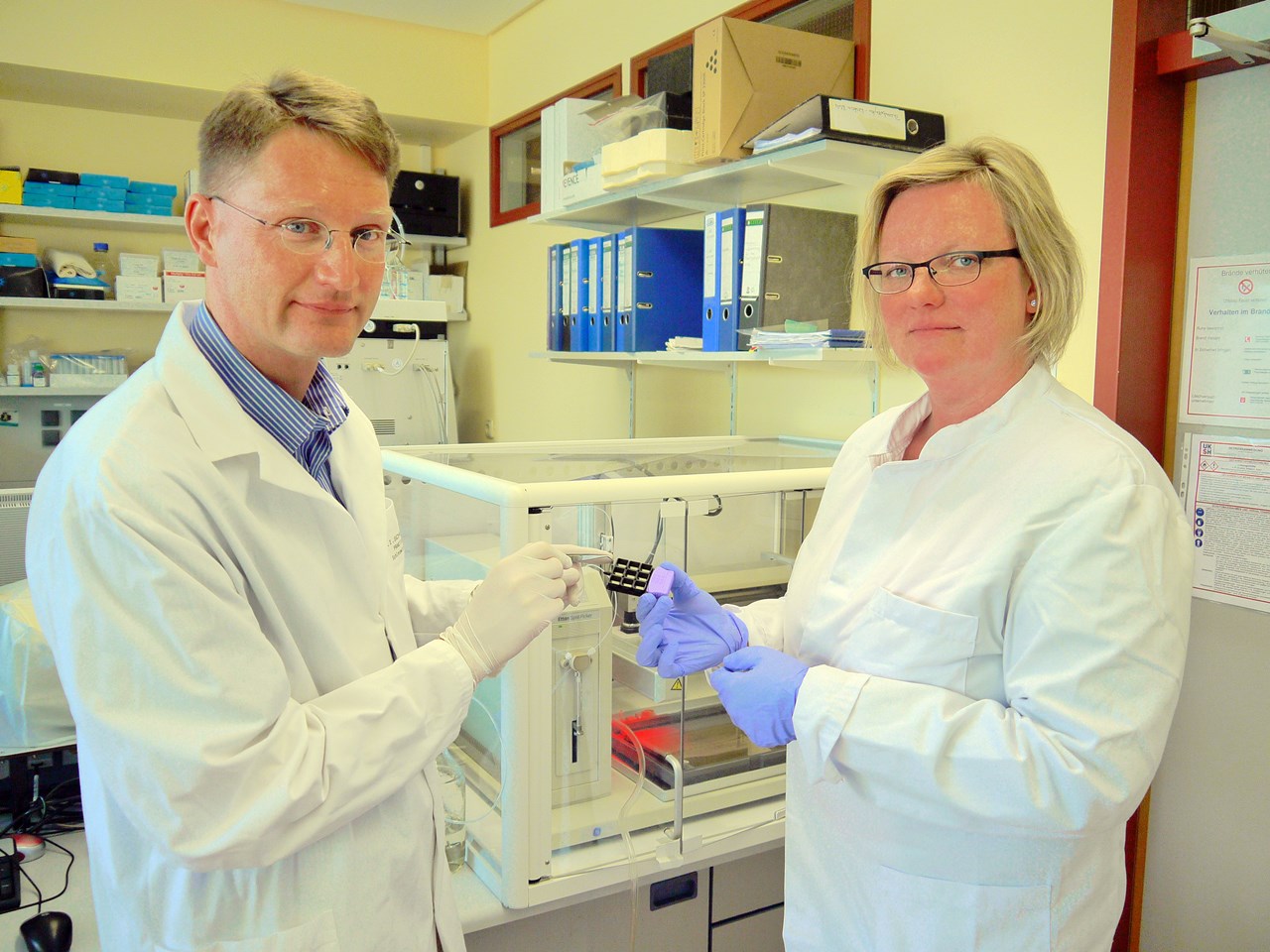

Solchen persönlichen Einsatz bringen in diesem Speziallabor nicht nur die beiden Chefs. Über 20 Voll- und Teilzeitkräfte sorgen dafür, dass die Labormaschine technisch und logistisch rund läuft, darunter allein 13 Medizinisch-Technische Assistentinnen. Sie erstellen aus den eingesandten Gewebeproben in einem mehrschrittigen Laborprozess mit modernsten Maschinen die extrem dünnen Gewebeschnitte, die dann von den Ärzten untersucht und befundet werden. „Solche Schnitte zu machen, ist eine Kunst. Ich könnte das nicht“, lobt Rose. „Und das oft morgens um halb sieben, auch am Samstag, damit wir ab acht Uhr mit dem Mikroskopieren beginnen können, sodass möglichst noch am selben Tag ein Ergebnis erzielt wird und der Patient so schnell wie möglich Klarheit bekommt.“

Der Bedarf an solcher engagierter Labordienstleistung wächst weiter. „Die Vorsorgeuntersuchung auf Hautkrebs hat sich in den letzten Jahren durchgesetzt. Und die Krankheit selbst ist leider auch weiterhin auf dem Vormarsch“, weiß Stefan Bartsch zu berichten. Man überlege daher, wie man die eigenen personellen Ressourcen weiter aufstocken könne. „Die Kontakte hier auf dem Campus helfen uns dabei“, erläutert Christian Rose. „Wir haben hier zum Beispiel eine hochqualifizierte MTA gefunden, die jetzt Molecular Life Sciences studiert und ihr Studium durch die Mitarbeit bei uns im Labor finanziert. Ein Glücksfall für alle Beteiligten!“

(rwe)